在集美的日子(一)

鷹廈線上

1957年夏天,我們參加統一考試,準備被分配到正規中學去。初回國的僑生多數嚮往北京,那是中國的心臟,文化薈萃的地方。我們有一個幼稚的想法,總認為北方「解放」比南方早(其實也早不了多少,除了陝北),「革命」一定更為深刻,生活各方面也一定比南方好。其實大謬不然!我很想去北京,但又怕冷。本來要求留在廣州是較方便的,但當時看到廣州城市破舊,也不太感興趣。剛好這一年集美中學來要幾百人,補校領導動員我們去。我們由於集美學村的名聲,又能夠大家一起去,便都同意了。集美中學派了初中部主任黃德全老師來接我們。

因為大隊人馬行動,除了老師帶隊外,還成立了一個學生領導核心小組,我負責小組的財政。僑生們有很多行李,還有不少單車,買車票和託運的事都由我辦理。當年每人預交多少錢已記不清楚,只記得到達集美後,我結賬把存下的錢如數發還給每一個人,大約每人分回約10塊錢。

我還負責把團員的檔案帶到集美中學交給那邊的團組織。共產黨的組織和控制十分嚴密,給每個人都建立一個檔案,調到哪裏跟到那裏,一直到死。「組織上」對自己是怎麼個看法,如何評價,是好是壞,自己永遠是看不到的。大學裏有「檔案系」,專門教人做這種見不得人的東西。

我們先坐火車從廣州到鷹潭,然後再從鷹潭到廈門。那時鷹廈鐵路剛剛建成,從江西鷹潭到福建廈門,全長705公里,是外省進入福建的唯一鐵路線。當年老強調福建是「海防前線」,老唱著「一定要解放台灣」的高調,隨時準備打仗,所以不能進行建設,使福建一直處於落後狀態。而鷹潭是中國南方相當重要的一個鐵路樞紐站,是鐵路使江西這個小市鎮快速發展起來。

由於鷹廈鐵路剛剛建成,還未正式通車,因而我們坐的是用貨車卡改裝的車卡,只是把原來密封的貨車廂挖上幾個小窗,大熱天沒有一絲風吹進來,大家熱得夠嗆!在中途一個站停下讓大家出去透透氣,有一些僑生便不肯再上車,要我們耐心說服才勸得他們上車。在另一個站,又停了幾個鐘頭,等前面一段路基加固。

這次旅途很辛苦,光對一些不滿的僑生做思想工作,就疲於奔命。當年的交通運輸實在也太落後了。聽說這鷹廈鐡路的建設,還是陳嘉庚先生力爭的呢!

啊!集美

集美真是一個學習的好地方!風景秀麗,環境清幽,難怪它會名聞海內外。集美的建設,凝聚了愛國華僑陳嘉庚先生的畢生心血。「集美」這兩個字,完全可以和教育等同起來。

集美學校是集美各校的總稱,現包括小學、中學到大學(集美大學1994年才成立),可說是一個完整的教育體系。集美鎮原屬同安縣,距離廈門島19公里,1955年才有高集海堤(高崎到集美)連接,再把集美割歸廈門市。集美是陳嘉庚先生的故鄉。他1874年出生於此,17歲就到南洋(新加坡)去。

1957年的高集海堤

1913年,陳嘉庚先生首先在集美創辦小學,以後陸續創辦中學、財經、航海、水產、師範等專科學校。1921年創辦廈門大學,先為私立大學,於1937年改國立。集美中學創辦於1918年。

據說集美的風水是一隻鼇,應該是出才子的地方,所謂「獨佔鼇頭」嘛!難怪集美為國家培養了那麼多人才。1957年全鎮人口兩萬多人,學生佔90% 左右。

集美的建築有獨特的風格,按照陳嘉庚先生的理念,就是「中西合璧」。閩南地方盛產花崗岩,把之切割打磨成整齊的條條,建房時一條條壘起來,鑲嵌以血紅色的磚,石縫和磚縫抺以深黑色的灰泥,加上漆以天藍色的門窗,特別好看。每一棟西式樓,加上一個中式琉璃瓦屋頂,秀麗的飛檐,十分精彩。一般樓房都是四層,1957年建成的南薰樓,兩邊的副樓有6層,中間主樓有15層。

集美諸樓每座都有一個文雅的名字,如「尚忠」、「誦詩」、「葆真」等。還有一個小禮堂叫「敬賢」,以記念陳先生的弟弟陳敬賢。敬賢先生早年負責經營集美學村,因積勞成疾於1936年過早謝世,還不到50歲。

至於集美僑校,除臨湖的一排平房是舊建築之外,後建的四層樓房都以「南僑」命名,一號號排下去:「南僑第一」、「南僑第二」、「南僑第三」等。

南僑諸樓1986年2月14日攝於南薰樓前

集美學村原有兩個牌門,一個在1959年颳12級以上颱風時被吹倒,以後沒有重建。另一個南門仍在,但已老舊了!

我們一到集美,都感到很滿意,特別是我。一是因為環境的清幽美麗,二是因為我媽媽當年是集美幼師的畢業生。媽媽出身貧寒,若不是陳嘉庚先生辦了集美師範,不但讀書全部免費,而且提供被蓆雜費,她是讀不起別的學校的。

四十二組八班

我們這批新到集美的學生,讀高中二年級的被編在新開的42組8班。閩南地區的學校一般以「組」為「屆」,42組即42屆。當時集美高中二年級已經有六個班,第六班是全僑生班,這次增加七、八兩個班,也是全僑生班。這樣這一屆高二就有八個班,合共近500人,有三個全僑生班。集美的僑生多數來自印尼和新馬,他們大多是福建閩南人的後裔。

1957年為集美中學的高峰期,全校共有 76 個班級,學生人數達 3,844人,其中僑生1,619人,佔全校學生總數的 42%。僑生多數來自東南亞一些國家,如印尼、新加坡、馬來亞、菲律賓、泰國、越南、柬埔寨、緬甸等。

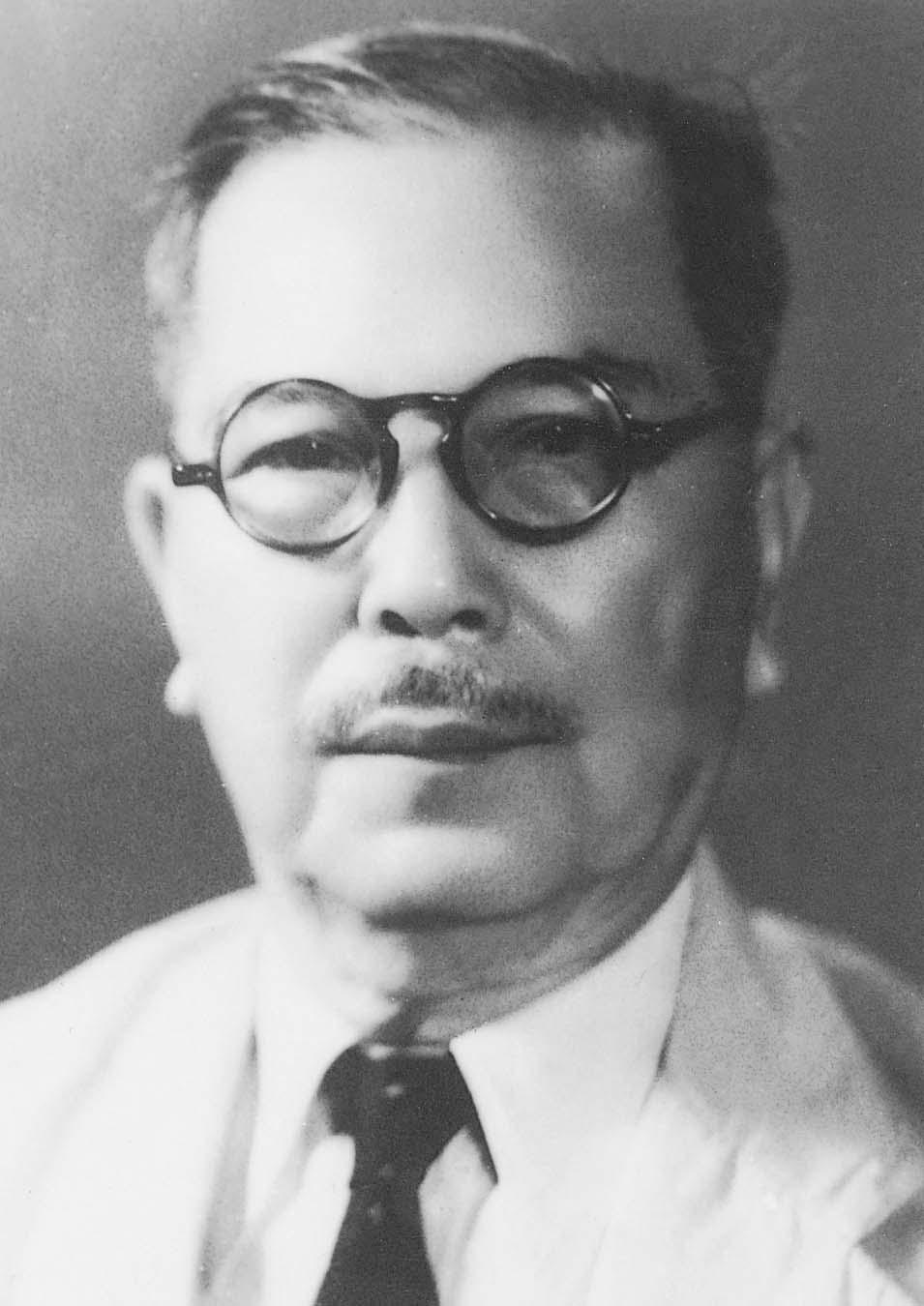

這個時候的校長是葉振漢,瘦個子,中等身材,穩重,是一個堅定的共產黨員。他1947年在廈門加入共產黨,1948年便奉命去越南堤岸「幹革命」,任堤岸閩僑公立福建中學校長,以此來掩護他的「革命工作」。1949年他被越南的法國殖民政府驅逐出境,回到福建。我認為他是一個很能幹的人,講話不快而有條理,作報告不帶贅語,大家都很佩服他。1966年「文革」一開始,葉校長就被打成「反革命」和「死不改悔的走資派」,被批鬥,遊街,關「牛棚」……,失去人身自由整整七年。他兒子寫文章說父親「受盡種種精神和肉體的殘酷折磨,苦度了七個春秋,身心健康遭到嚴重的摧殘。」正因為身心受到嚴重摧殘,導致不能長壽,葉校長死時才63歲。

集美中學有兩個副校長。我們到集美時,陳鏞副校長剛從「下放勞動」的地方回來,皮膚曬得黝黑。按照共產黨的邏輯,被「下放」的教師或幹部一般都被認為有「右傾思想」。陳鏞副校長的妻子是我們的化學老師蔡純瑜,她講課是一流的。

另一副校長張本座被勒令在全體師生大會上檢查他的「資產階級辦學方向」。張副校長是抓高三一級的,為他們的高考做準備工作。為了讓高三同學有更多時間複習功課,他免去他們一些不必要的政治活動,也不要他們參加「滅四害運動」。這就要被批判是「資產階級辦學方向」了!

經過了幾十年的「革命」實踐,今天我們是不是可以下一個結論:當年天真的知識份子參加了毛澤東共產黨領導的所謂「革命」,原來是自己選擇了一條走向死亡的路。開始是「革別人的命」,殺鄉紳,殺地主,殺資本家;掠奪有錢人的財產;批判這個,鬥爭那個;這也專政,那也專政;……沒想到「革命」最終會「革」到自己頭上!死於自己人手上的「共產黨人」究竟有多少,肯定連一個粗略的數字也統計不出來!

這不能不令人不明白:什麼是「幹革命」?幹什麼樣的「革命」?「革」誰的命?當自己被打成「反革命」和「死不改悔的走資派」的時候,還口口聲聲說「要相信黨,相信群眾,相信問題會弄清楚。」相信這相信那……唉!還相信什麼?不能再相信了!不是嗎?!

後來在香港,有一次丁謹元同學對我說,我們當年的葉校長可能也是一個「黨棍」?怎麼說呢?這完全有可能。他當權的時候,副校長張本座受批判,要在大會上作自我反省檢查;另一副校陳鏞被「下放勞動」,其實是一種變相「勞改」。葉校長後來調離集美中學,「文革」時卻受到別人「殘酷折磨」以致不能長壽。這能怪誰呢?!在一個極權社會,強調鬥爭哲學,毛始皇不斷掀起一個接一個的「運動」,每一個「運動」都要鬥人,而且規定都要鬥5% 的人甚至更多,你不鬥人便要被人鬥,要怎樣選擇?

我被任命為42組8班的團支部書記,邱漢釗為班長。班主任劉玉康老師是福州人,國語卻講得相當純正,沒有一般的福州腔。聽說他在「老社會」讀的是政法系,在「新社會」沒有用,便改行當中學語文教師。他此時看來是一個左派知識份子,已經交了入黨申請書,所以各方面都表現得很左。我們學習十分刻苦努力,有建設「社會主義」的強烈使命感。儘管夜間的燈光因發電量不足很不明亮,但從來沒有影響我們的學習情緒。

右二為劉玉康老師(1996.02.22攝)

1957年的集美中學,佔據的是「尚忠」、「誦詩」、「南薰」和「葆真」四座樓。「尚忠」和「誦詩」成直角相接,「尚忠」是高中部,「誦詩」是初中部。「南薰」樓的低層是男生宿舍;「葆真」樓是女生宿舍。

「尚忠」樓前面有一點空地,我們在樓下課室上課時,課間小休時常常在空地跳集體舞,最愛跳「拍手舞」,轉圈圈拍拍手,真高興!空地前是幾級石級,走下石級是一大片草地,分成四塊,中間是一個大圓圈。草地很大,我們常常於晚飯後坐在草地上侃大山,談理想,談抱負,天南地北,前程美景,對祖國的繁榮富強充滿了期望和憧憬!有時在草地上跳大型集體舞,活潑歡快,充滿生氣!

「尚忠」樓和「葆真」樓之間有一棵老榕樹,用一圈水泥結構圍住,根深葉茂,夏天乘涼最好。暑假時有一個皮膚黝黑的婦女來賣紅柿,一斤九分錢,大家都向她買。她長得很黑,是新加坡回來的。

今天老榕樹已經這麼老了!

1996年初的尚忠樓,已屬財經學院,前面的草坪沒有了,而且被圍牆圍了起來。

左為「誦詩」,右是「尚忠」,它們成直角相接。

大鳴大放和「反右派」運動

我們到集美時,「鳴放」已經發動了。中學生雖然不參加「運動」,不用寫「大字報」,但要寫「小字報」。劉玉康老師給我佈置任務,要求每個同學每天寫四十張「小字報」。我是一個死心眼的老實人,太執著於實事求是,重然諾,從不做力不能及的事,因而向老師提出異議,表示根本做不到。我說我們僑生回國都基於一種愛國熱情,就是相信共產黨才回國,對國家及黨實行的制度都沒有意見,實在想不到有什麼可「放」。我還說:學生主要的任務是讀書,功課這麼多,就算不上課,每天24小時都用上,也不可能寫出40張「小字報」來。

42組8班同學在寫小字報

於是劉老師把指標從40減為20,我還是認為不可能。他見我這麼強調困難,便批評我「思想右」。我不作聲,但總不接受那種隨便定指標的做法。

我們在課室前面的走廊拉上幾條繩子來掛「小字報」,好像掛彩旗一樣。開始,同學們對寫「小字報」並不熱烈。這可能由於我們僑生都熱愛祖國,絕大部份人都回國不久,只懂得「愛黨愛國」,根本沒有什麼抵觸情緒,因而不怎麼「放」。葉振漢校長便召開了一個動員大會,宣讀一些大罵共產黨的「小字報」,表揚這些人能向黨大膽提意見,要大家進一步「解放思想」,向這些人學習,同時要求團員帶頭「鳴放」。後來我才明白,葉校長是在執行毛澤東的「陽謀」,要把那些對共產黨不滿的魚釣上來。

我感到困惑。我不但是團員,且是團支部書記,要如何帶頭呢?要寫些什麼呢?罵共產黨嗎?以我當時的認識,當然是「愛黨愛國」的。不「愛黨愛國」,不熱愛社會主義共產主義,我為什麼回來?我絕對不能同意罵共產黨,現在要我帶頭罵共產黨,這可能嗎?於是我去找劉老師,天真地問他是不是要寫罵共產黨的「小字報」才算帶頭?我說我認為黨什麼都好,如果需要我罵黨才是帶頭的話,請他明確告訴我。老師當然不能叫我罵黨,他說還是要實事求是,有什麼才寫什麼。幸好劉老師這麼說,不然我不知要掉進什麼樣的陷阱!也可能因為這樣,他認為我「立場堅定」。

我不可能一張也不寫,但搜索枯腸,不知所從。我絞盡腦汁,苦苦地想。當時為了解決中學生畢業後的出路問題,提出了「上山下鄉」的口號,引起學生們的反感,以高中畢業生為最。我看到有人畫了一幅漫畫,用大炮來打小鳥,諷刺中學生「上山下鄉」是大材小用。我得了靈感,便仿李清照的《如夢令》填了一闋小詞,現在想起來還有一絲痕跡,上闋是:「常記機場日暮,爹娘送兒上路,輾轉歸祖國,歷盡千辛萬苦。知否,知否,志在大學落戶。」我當時對詞的格律只是一知半解,胡亂塗鴉罷了。另一張「小字報」則對國家的僑匯政策提意見,說國家鼓勵僑匯等於鼓勵華僑對當地人進行剝削。

我其實沒有寫多少,而且都屬於芝蔴綠豆的東西。我的天真使我躲過了這一場「反右」大災難!

沒有多久,「反右」登場。「反右」以《人民日報》社論「工人說話了」開始,以工人的名義,提出向「右派份子」開炮。什麼是「右派份子」?其實這些人絕大多數是十分愛國和願意跟共產黨走的精英,他們之所以響應共產黨的號召,向共產黨提意見,只不過是想共產黨能做一個好的領導政黨,使中國早日富強起來!可是他們卻上了共產黨的當,遭到殘酷無情的打擊!

我那時也想過:毛澤東起初要求民主人士幫助共產黨「整風」,可能一開始並沒有「整」人的念頭。這個獨裁者一貫的作風是要人們承認他的成績是最主要的,然後輕描淡寫地提出一些芝蔴綠豆的小毛病。這樣便可證明他的「無比偉大」,而又能表現他假裝出來的謙虛;後來因為意見提得太多和太尖銳,便拉下面孔,大打出手了。

以我那時的學歷和年齡,並且以我當時對共產黨的迷信,我絲毫不理解那時的「反右」,也不太關心。我只是感到遺憾,因為自從「工人說話了」的社論一出,整個由張畢來主編得很好的高中語文教材便全部停教,代之以各地教育局編印的補充教材,專門教那些充滿罵人口吻的社論,諸如《工人說話了》、《這是為什麼?》、《文匯報的資產階級方向應當批判》等,十分枯燥乏味。最後那兩冊中國近代文學和外國文學,都不教了。

「反右」一開始,我天真地給廣州補校的團總支書記徐元昭寫信。他是新加坡歸僑,回國後被安排在補校當幹部,也可能他當年在新加坡就是地下黨員。他說話時兩個嘴角積滿唾沫,很不雅觀。我向他瞭解廣州補校的「反右」情況,順便問他過去初三丙班的班主任李應侯老師是不是「反右先鋒」?之所以這樣問是因為在廣州補校時聽說過李應侯老師在「三反」時當過「打虎隊」隊員,揭發過他的親哥李應葵,所以猜想他「反右」一定很積極。殊不知徐元昭回信說我太天真,說李應葵、應侯兩兄弟都是「大右派」,使我大吃一驚,真給弄糊塗了!連我初三乙的班主任張伯良老師也差點成為「右派」,這使我對「右派」這個詞大惑不解。姓熊的物理老師(泰國歸僑)課教得很好,也是「右派」;教我們高一世界地理的女老師課教得很出色,她「肅反」時被關過,當然也是「右派」;連負責敲鐘及打理雜務的女幹事(泰國歸僑)和她丈夫也是「右派」。聽說這女幹事後來被「下放」到英德勞教場「勞教」,在一次操作打穀機時因爆炸被炸死!

集美中學劃了多少「右派」,我已記不起了。只記得一位語文老師是「右派」,他上我們的課時精神不振,是硬著頭皮上的。同學們對他當然有許多不敬的地方,常藉故批評他指責他。一見到他的愁眉苦臉,我心中就很同情他!

隨著「反右」的升級,被劃為「右派」的知識份子越來越多。毛澤東最初定的「右派」指標是5%,最後據說達到10% 以上。什麼都要來個百分比,這就難怪要有許多人遭殃了!

這時《人民日報》發表了著名數學家華羅庚的一篇文章,檢查自己在「反右鬥爭」中「立場不穩」。這種被迫寫出來的文章使人們意識到,要不是華羅庚的名聲遠著於錢偉長,他也會像錢偉長一樣成為「右派份子」的。

錢偉長是清華大學副校長,在中國「三錢」(錢學森、錢三強、錢偉長)中雖名聲稍遜,但也被譽為「物理學的全才」;但一被劃為「右派」後便被說得「一文不值」,真是怪事!

「反右」慘重地打擊了知識份子,這是無疑的。毛澤東以他的狂妄自大和嫉賢妬能,使中國走上一條衰敗的道路!

我們的俄文老師劉慧君是哈爾濱來的。她自小在哈爾濱和「老毛子」(俄國人)是隣居,講得一口流利標準的俄羅斯話。據說她來南方的原因是因為她丈夫是原國民黨人員,她為了孩子的前途,被迫與丈夫離婚,獨自帶三個孩子和母親南下。她已40多歲,年輕時一定很美麗。她大女兒在集美小學讀書,也長得很美麗。「反右」使許多知識份子家庭破碎,為了保持政治上的「清白」(其實永遠「清白」不了!),為了今後子女不再背上「右派」後代的包袱(事實上這包袱永遠卸不掉!),只好離婚!劉老師並沒有再婚。

劉老師的小女兒小源是一個「小精靈」,雖然長得沒有姊姊漂亮,但十分活潑可愛!她每天都到食堂拿飯菜,逢有加菜,就說:「今天有好料!」那年頭,物資匱乏,供應緊張,每一次加菜都是一個大日子,有魚有肉,當然是孩子們最高興的「好料」!

陳明德

陳明德的年紀較大,他在新加坡已當過錫礦工人,屬於真正的工人階級。由於他「出身好」,在廣州補校時便入了團。

寫小字報時,陳明德「放」了很多,不知他是為了帶頭還是真有那樣的思想。初時他當然是受到表揚,但隨著「反右」的開始,他便倒楣了!

這個時候,班主任劉老師叫我把班裏同學所寫的「小字報」內容進行收集歸納,整理每個人「鳴放」的論點,特別是那些罵共產黨的言論。好在上頭規定中學生不劃「右派」,但必須對有「反黨思想」的同學進行「批判幫助」,不然陳明德必成「右派」無疑。

我與陳明德私交甚好。他年紀較大,功課底子薄,但性格坦率,為人活潑開朗。班主任說他「思想反動」,我卻為他辯護開脫,說他回國前在馬來亞(現在叫馬來西亞)當過錫礦工人,屬於工人階級,回國後一直享受公費讀書,又是團員,怎麼可能對黨仇恨。他可能是為了帶頭而亂寫。我又受到老師批評,說我思想「右」,看問題太簡單,低估了青年學生思想的複雜性。

團小組開會對陳明德進行「批判幫助」。事後他情緒很低落,我找他談心,安慰他開解他,說不要緊的,犯了錯誤,改了就好。他深刻地對我說:「你不清楚,這下我會在個人歷史上留下一個污點,永遠也抹不掉了!」對於這個問題,我當時確實是不清楚的,因我太純真,而他畢竟比我大幾歲,不似我那麼天真。後來他不能考上大學,在此已埋下伏筆。

1959年秋我上大學,明德被分配到廈門江頭區一個工廠當工人。有一次他踩一輛腳踏三輪載貨車下斜坡時翻車,他的一片耳朵被車夾住撕去了三分之二,進了醫院。那是三年飢餓時期,醫院人很多,連過道都塞滿了病床。我去看他,他睡在過道的病床上,我們相對黯然!

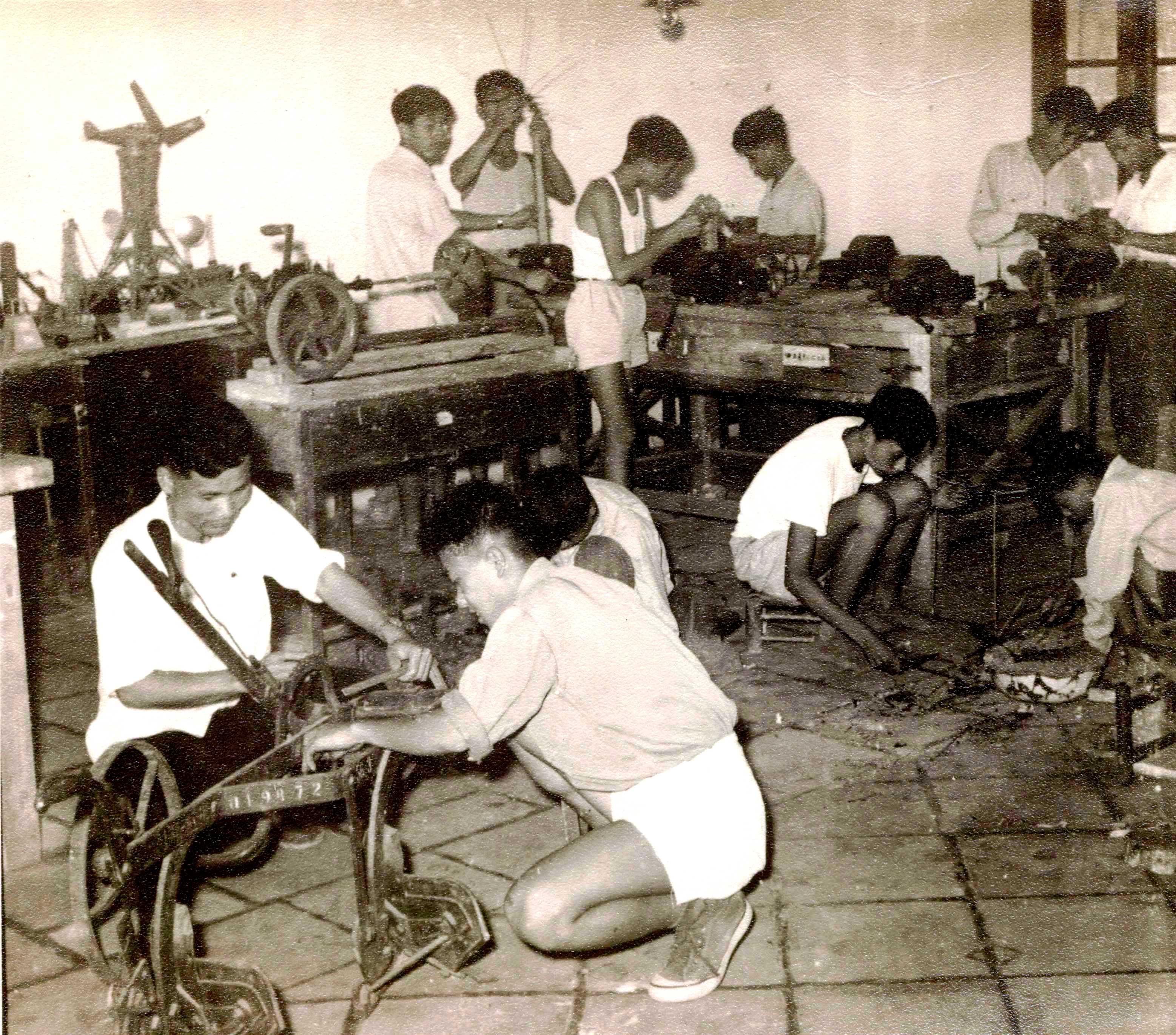

勤工儉學

「勤工儉學」本來是好事,但把它作為「運動」來搞便成了壞事。

1956年在廣州補校時,已開始搞「勤工儉學」,表面看來確實轟轟烈烈,但實際上是在浪費學生的精力和時間。黨和國家領導人喜歡搞「運動」,以為「運動」一經展開,便能收到預期的效果。下面的幹部為了邀功取寵,向上虛報和誇大成績,汽球越吹越大,以此來證明「社會主義制度的無比優越性」,於是乎皆大歡喜!

在廣州時,我拾廢銅廢鐵很積極,在路上見到廢鐵釘廢鐵片都會撿起來,打蒼蠅也不遺餘力。我是個絕對純真的人,做什麼事都全心全意,只要我認為是對的,從來不敷衍塞責。我們班在56年夏天曾經停課到田野四處找田鼠來消滅,白跑了三天,連一隻田鼠的影子也見不到。荒廢了學業,浪費了時間,這都是「片面搞運動」的結果。上頭一個命令下來,下面一窩蜂「貫徹執行」,效果是不管的。

在集美搞「勤工儉學」倒是幹了不少事,成立了各種各樣的「工廠」。但停了學業來搞這攤子不該由學生來幹的事,應該嗎?

由於僑生比較有錢,我們42組8班買了兩架縫紉機和理髮工具,為同學們縫製衣服和理髮。為了表示支持,我把一條由金邊帶來的花「沙籠」由許雪清縫製成幾條三角內褲,工錢每條一角五分。同學們自己理髮,導致集美鎮的理髮店驟然蕭條下來。集美有兩萬學生,居民不多,理髮店做的絕大多數是學生的生意。學生們都自己理髮,他們便沒有生意做了。理髮師向上頭提出抗議,說學生搞「勤工儉學」影響了他們的生計。於是校長叫我們不要再自己理髮了,不要打破理髮師的飯碗。已經買了的理髮工具怎麼辦?這是誰也不會去考慮的了!

學校叫我們搞「勤工儉學」,卻不給我們提供任何材料,簡直叫我們搞無米之炊。學校號召我們「動腦筋想辦法」,我們當時也傻得可以,就千方百計想辦法。我們靠學到的一點化學知識,翻資料找材料,忙個不亦樂乎!我是團支部書記,可積極了!我用空牛奶罐和米糠試圖燒活性炭,還用尿和明礬製肥料,但最成功的是用地瓜製酒蒸餾酒精。

那是1957年冬天,我和黃繼良、張應芳等在晚上頂著寒風搞試驗,熱氣很高!我們砌了煮地瓜的爐灶,用白鐵焊了一個高一米左右的小蒸餾塔和冷卻用的蛇形管,做成了一套小型蒸餾設備,居然製出了純度95%以上的酒精。

酒精做出來後,繼良哼出了一支「酒精歌」,頗好聽,但拍子不對,因他樂理不通。我幫他修改了拍子,作了一番潤色,然後在全班合唱,在大會上表演。記得開頭是:「咕嚕咕嚕咕嚕,咕嚕咕嚕咕嚕,酒精出來了,嘿出來了!」我們的酒精廠和酒精歌大受表揚!

別的班有同學成立了「肥料廠」,到處找一些乾骨頭磨成粉,製成有機肥料。集美海灘上有許多無人管的老墳,許多已被潮水沖刷破壞,露出裏面的骨頭。把墳的磚塊拆來建煉鋼的小高爐,骨頭便用來磨粉製有機肥料,為「社會主義」作貢獻。沒有人感到這是對先人的不敬,因為相信唯物主義。

搞「運動」永遠是一陣風。隨著熱潮的過去,一切便迅速冷了下來,很快便消亡殆盡。誰也不會再去想它,因為另一個「運動」又興起了!

民兵訓練

新的「運動」就是「民兵訓練」。

「民兵訓練」在所謂「對敵鬥爭」激化之時蓬勃興起,廈門作為對敵鬥爭前線,在這方面受到特別重視。金門的遠程炮可以打到廈門來,而廈門前沿的炮也可以打到金門去。有一次金門的炮打中了廈門大學的範圍,打死了農民的牛和一座校舍的一個角落,有一個學生傷了腿。於是乎,來了一場「聲討」,廈門大學成立了「民兵師」,還舉行發槍儀式,拍了記錄片。在那次打炮中,位於較前方的廈門第三中學有幾個學生被打死,當然又是「聲討」。

炮大概打不到集美來。集美離廈門有19公里,但我們也必須遵照指示進行「民兵訓練」,以班為單位,每班為一個排,團支書當排長,班長為副排長。我聲線柔和,最怕喊口令,所以口令都由邱漢釗喊,每天在課室前面的草地上操練隊列。除枯燥的隊列操練外,就是拿著空槍練瞄準。那也是很悶的事情,老是用空槍瞄準,裝腔作勢,子彈沒見半顆,天天如此,便膩煩了!

集美中學背面的小山包上,駐有一個高射炮連。有一次高射炮連的士兵與我們僑生聯歡,他們用炒花生和高粱酒招待我們。

消滅「四害」

1958年初,中共中央、國務院發出了「除四害」(老鼠、麻雀、蒼蠅、蚊子)的指示,全國各地都行動起來,我們當然也不例外。集美各校都訂下消滅蒼蠅的指標,每天每人要打死多少蒼蠅,以火柴盒為計算單位。整個集美學村的樓房都沒有設廁所,廁所是獨立成棟,分散建於數座樓房之間。每棟廁所後面有不設上蓋的廁池,方便農民取糞水作肥料。廁池邊蒼蠅最多,牠們在那裏「聚餐」;廁池裏蛆蟲擁擠蠕動,令人作嘔。我們都爭相到那裏打蒼蠅,雖然臭氣熏天,但易於完成任務。集美小學的天真小朋友為了爭快,打死蒼蠅後迅速用手撿進火柴盒,也不理那些蒼蠅剛剛還在吮吸糞汁,不但骯髒,又帶細菌。

我們也會到池塘裏撈孑孓。集美有一種極小的蚊蟲,比我們常見的蚊子小,但頭卻特大,人被叮後十分癢。牠們的幼蟲是紅色的小點,在池塘裏游來游去,一片紅色。我們就用小網把紅孑孓撈起來消滅。

集美是產蠔(牡蠣)之地,蠔挖出肉後殼堆積成小山,蒼蠅在上面產卵,結成蛹,然後孵出成蠅。我們用桶挑了水,到岑頭去洗蠔殼,把蠅蛹洗出來處理掉,減少蒼蠅的孳生。只是我們洗出來的蛹許多都是空的,一個個輕飄飄浮在水面上。蛹早已化成蠅,飛走了!

最滑稽的是滅麻雀。

不知是哪裏傳來的經驗,說是在約定的同一時間內,全部人一齊動手趕麻雀,不讓鳥兒有落腳喘息的機會,那麼牠們便會累極掉下來讓人們撿捉並炸來吃。

炸麻雀是很可口的。在金邊時,當地人炸了麻雀,成籮筐擺在市場賣,佐以胡椒鹽和酸柑汁,十分好吃。我曾吃過,但對於炸麻雀的頭殼,便不敢噉,蓋有點心裏恐慌。為了配合「滅四害運動」,餐廳酒店收購麻雀,每隻4分,炸後賣5分錢。現在我們要合力圍捕麻雀了,據說牠們是害鳥,因為在稻米成熟時牠們要吃掉許多穀子。

於是全廈門市不論城鄉,擇定三天一起行動,一早就起來驅趕麻雀。我們分片包幹,到處喊喊嚷嚷,敲鐵桶打臉盆,把嗓子喊啞了,把鐵桶臉盆敲破打扁了,也不見有一隻麻雀掉下來。大概牠們都掉到其他地方去,反正我沒有抓著一隻。我感到很無奈。不上課而搞這種玩意兒,一點成效也沒有,白白浪費了三天,值得嗎?不過「運動」當頭,誰也不敢說一個不字。張本座副校長正因為不讓高三同學參加圍剿麻雀運動而受到批判,被迫在全校大會上作檢討。

沒有多久,麻雀被「正名平反」,說牠們雖然在稻米收穫季節吃了一些穀子,但主要還是吃蟲,益多於害,應歸入益鳥的範疇。麻雀是蟲子的天敵,麻雀消滅了,蟲子沒有了天敵,大量孳生,大大有害於農業。麻雀被「正名平反」,從此不用再四處逃竄了。只是少了一害,便抓來蟑螂「入伍」,依然湊足「四害」之數。

嗚呼!該不該為死去的麻雀開一個「平反追悼大會」,以慰安牠們枉死的魂靈!