● 也許讀者更關注殷海光那「鐵山頂上我為峰」的文字,而我更能體貼小女子夏君璐溫婉柔韌的情意。這本書是一個大時代的愛情記錄。

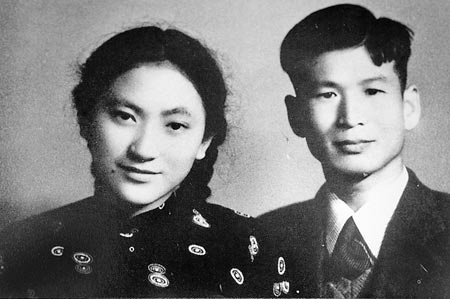

●殷海光和夏君璐夫婦。(網上圖片)

二○一一年,《殷海光全集》由台灣大學出版社整理問世,堪稱台灣文化界的一件大事。尤為引人矚目的,是其中的第十八卷、第一次與讀者見面的《殷海光.夏君璐書信錄》。既是純真深刻的愛情書寫,亦是兩人相互扶持的真情紀錄。由於殷海光的歷史地位,它更是珍貴的、第一手史料的「私文書」。

這本書的首髮式,特意安排在台北市溫州巷的殷海光故居舉行。溫州街十八巷十六弄內植物濃綠蒼翠,日據時期即為台大教師的宿舍群,不少學者在此棲身,有濃厚學術氣息。我在訪問台灣的時候曾專程至此瞻仰。故居遊人稀少,讓我得以在安靜的環境中緬懷先哲「寧鳴而死,不默而生」之風範。如今昔日主人的書信出版成書,對於墓木已拱的殷海光和健在的夏君璐而言,該是一個莫大的安慰吧。

大動盪時代的愛情書簡

《殷海光.夏君璐書信錄》共收錄殷、夏之間的信函共二百二十二封,依時序排列,最早一封是一九四六年一月七日,最晚一封是一九五五年六月八日。那正是一個大動盪的時代。他們在寫信時,從未想到過未來有一天整理出版,因此一點也沒有遮掩小兒女的心態。不像胡適的日記和信件,在下筆之時,便預設會有歷史學家閱讀,所以過於拘謹和自律。

半個多世紀以後,夏君璐回憶說:一九四八年間,中國局勢愈來愈混亂,國民黨軍隊節節敗退,政府發行的法幣天天貶值,到後來每小時都在貶值。早上可以買一斤米的錢,到了下午,連買一小盒火柴都不夠。郵票的票面數字也隨之越增越大。戰爭由北向南、由東向西四處蔓延,人們恐慌的逃來逃去。今天不知明天會發生甚麼事情,人會去哪裡?

即便如此,殷海光和夏君璐的通信始終沒有間斷。有時通信的地點沒有「門牌和街名」;有時沒錢買郵票,信封起來後再拆開;有時寄一封信竟要超過「一百萬圓」。兩人往來的信函歷經戰亂,由大陸而台灣;殷海光去世後,這批信函又隨夏君璐到美國,並歷經搬家十五次,仍然保存下來,不能不說是個奇跡。夏君璐在序言中如此形容:看看我倆的信,從重慶到武昌、到鄉下、到南京、到湘潭、到廣州、到台灣,簡直可以代表中國這幾十年來的變亂。

有一段時期,殷海光在南京負責《中央日報》的編務,夏君璐在武漢。尤其是寒暑假,夏君璐回到龍王墩鄉下與嬸母住在一起,那裡的店舖及房屋沒有門牌和街名,來信得先寄到漢口倉子埠親戚開的藥鋪裡放著,等有人去龍王墩才帶來給她。兩地步行,需要兩個鐘頭。有一次,一位親戚把海光的信交給她後,對她說:「寫信的人一定是很有學問,他的字寫得這麼工整。」過去的中國人不僅是尊重知識份子,對寫了字的東西都畢恭畢敬的。他們不敢坐在書上,信件也當成珍品處理,因為知道這些對收信人是非常重要的,所以在傳送信件時,格外小心。夏君璐回憶說:「在那兵荒馬亂,社會秩序蕩然無存的年間,信件能平安到達收信人手中,實在要感謝中國忠實的郵務員和義務送信的鄉親們。」

每個鬥士背後都有更堅韌的妻子

夏君璐在十七歲那年第一次見到殷海光,就愛上了這個意氣風發的書生。而且不顧當時社會風氣之保守,主動寫信追求對方。那個時候,少女夏君璐便清清楚楚地知道,跟殷海光的結合,將是一條不能回頭的荊棘之路。聖經中,上帝的公義和慈愛是平衡的,那些有勇氣為公義挺身而出,「千萬人,吾往矣」的人物,乃是因為對人間有大愛,而人間亦有值得他們去愛的人。殷、夏之間,便有此種大水不能淹沒、大火不能燒盡的愛情。

也許大部份讀者更關注殷海光那「鐵山頂上我為峰」的文字,而我更能體貼小女子夏君璐溫婉柔韌的心情。多年以後,在整理泛黃這些信件的時候,夏君璐還有些敝帚自珍的心思,「嫌自己文筆不好,字句欠通順,言辭沒有修養」。但女兒對她說:「你不是文學家,又不是專業作家,讀者應該對你不會有太高的要求。」這樣她才感到釋然:「一點不錯,我只是一個非常普通的女子,戀愛的時候,沒有理性,所言所行,皆被狂熱的感情所支配,連我自己都不知道為甚麼會這樣。」是的,沐浴在愛情之中的女子,個個都是詩人。

我很喜歡夏君璐信中那些細膩入微的景物描寫,殷海光的信中這樣的細節不多。比如她的信中有這樣的段落「這樣的夜間很可愛,在晚上我們去街上散步。這時更幽靜,在這長長的馬路,只有我們,晚風吹拂著我的頭髮衣服,影子隨著距離路燈而拉長,兩邊的樹林彎曲而成拱道,路燈利用樹葉在地上織成蔭網。人行道是陰暗的還有許多濃郁的楊柳彎曲像『女孩的頭髮』,淺藍色的燈光由紗窗射出來,遠遠傳來悠揚的鋼琴聲,假如您在這裡,也許會喜歡,『清靜』不會使人感到寂寞,只有快慰與滿足。」作者固然不是文學家,這樣的句子卻頗具大家之手筆。是愛情讓她擁有了觀察這個世界的「第二視力」。

夏君璐的勇敢未必遜色於殷海光。先知在其族人中從來都不受歡迎,先知的妻子亦如此,先知所承受的磨難,她亦必共同承受。夏君璐說,「我們經過多少波折:環境的困難、動盪的時局、可怕的戰爭,終於能夠相聚在一起,多麼不容易!主要是我們彼此一直通信,信將我們聯繫著。其實我們戀愛的經歷,痛苦多於快樂,擔心受嚇多於享受,並且不時陷入患得患失的情緒中,眼淚更不知流了多少。」

遷台之後,殷海光在《自由中國》撰文批判「第一偉人」蔣介石及國民黨政權,被台大停課,又被禁止出境赴哈佛大學講學。後來他們家門口隨時有特務站崗,一般人根本不敢上門拜訪。殷海光在孤寂中堅持讀書寫作,夏君璐一直在身邊提供堅決的支持和無微不至的照顧。甚至連殷海光得了胃癌,動手術切除了三分之二個胃,醫生宣告他只剩下幾個月的生命,夏君璐心裡都只有一個念頭「我要救他,我一定要救他!」

率真之筆,終能寫出至真之情。不論信函時間與文字風格有何不同,貫穿本書且自始而終不變的是:殷、夏兩人長相斯廝守的信念與承諾。這個信念與承諾,一如殷海光與夏君璐都很喜歡的一段話:

「人間最高的約法就是愛。人間沒有了愛,甚麼約法都歸於無用。可不是嗎?許多的約法最多的空間,就是最不適於生存的地方。人間有了愛,甚麼約法都用不到了。」

遲到的正義仍然是正義

殷海光是二十世紀中期承前啟後的自由主義知識份子,他將自由的火種從中國大陸帶到台灣,若沒有他的思想啟蒙和人格感召,台灣的民主化進程不知還要延宕多久。但是他卻為此付出了少活二、三十年的代價。

殷海光的胃癌是六十年代國民黨的白色恐怖的結果。在高壓之下,他只能在家中痛罵蔣介石,每餐之前必開罵,罵得痛快淋漓,卻又食慾全無,於是腸胃功能日漸衰竭。由於得不到有效的醫治,五十歲即英年早逝,而未及對自由主義思想作出更為精深的闡發。在逝世前夕,他仍然堅持口述《剖析國民黨》之長文,敏銳地指出「國民黨政權畏懼公開批評,不敢訴諸公開辯論,為了苟延殘喘,它需要權威氛圍,保護自己,以免受到各種要命的批評。

該文幾經輾轉才在海外發表,成為一面照出蔣氏父子威權統治真相的照妖鏡。

丈夫的去世,讓相濡以沫二十年的妻子悲痛欲絕。作家楊照在一篇文章中記載了夏君璐的心境「作為一個虔信的基督徒,夏君璐當時卻恨上帝。她相信恨上帝是要下地獄的,而她就是要下地獄,她要到地獄裡等著看著,看到那些迫害人的人,在地獄裡受到懲罰。她寧可自己領受在地獄裡的懲罰痛苦,都要親眼目睹這些人罪有應得,這是多麼強烈的恨意啊!」

歲月流逝,塵埃落定。多年以後,看到殷海光一生憧憬的民主自由在台灣開花結果,夏君璐倍感欣慰。二○○九年,中華民國總統馬英九出席殷海光先生逝世四十週年與《自由中國》發行人雷震先生逝世三十週年──「追求自由的公共空間:以《自由中國》為中心」學術研討會。在致詞中,馬英九回憶說,在他還是台北市長兼任國民黨副主席時,在一次聚會中坐在殷師母身旁,他特別站起來對殷師母說「今天我要代表國民黨向殷師母鞠個躬,表示我最誠摯的歉意。」而這一次,馬英九又說「現在我是中華民國總統,我很希望藉這個機會也向殷師母以及所有當年曾經為自由民主奮鬥犧牲的先進表達我最誠摯的歉意。我知道殷先生家人都是基督徒,殷師母那時跟我講,事情過去了,但是在我們來看,這段遭遇對殷先生來講是很不公平的,他承受很多委屈,而他所受的委屈無法依照戒嚴時期不當審判的補償條例,這些過程正好是反面教材,在我們開啟自由民主新時代時可以記住這些反面教訓。」

正義雖然遲到,仍然是正義。今天的台灣需要殷海光思想的啟迪,正如「殷海光基金會」在網頁上強調的「在擺脫舊日桎梏之後,新興政治勢力對於分權、限權的憲政體制的建立,似乎已意興闌珊;社會習於以利害得失等效益方面的考慮作為行事準繩,因此以普遍與中立為旨的法律主治制度,依然不得尊重;隨著台灣經濟的發展,許多涉及社會正義的問題亟待正視;而多元社會所必需的寬容、開放精神,更必須面對族群、民族、國家等集體價值的嚴厲挑戰。凡此種種均足以顯示,重振殷先生一代人物的自由主義精神,在今日台灣是有具體現實意義的。」在中國大陸,關注殷海光生平與思想的知識份子也越來越多。可見殷海光的思想遺產,之於海峽兩岸乃至整個華人世界,不僅沒有過時,反倒歷久彌新、光照後人。