羅楠:農村老屋空無一人

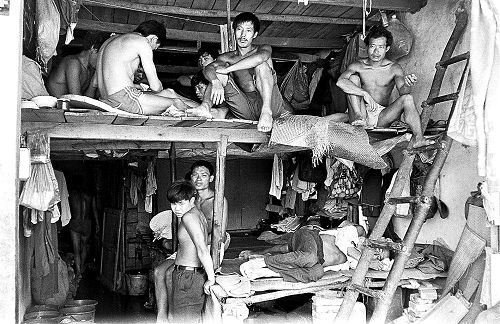

●中國大量農村青年湧入城市打工。生存

生活條件極為艱苦,居住是第一難題。

羅楠曾經是眾人寄予厚望的尖子生,也是區縣教育部門相當關切的貧困生,從他踏入校園第一天起,他就一直帶著「寒門優生」的頭銜,沒人不知道他讀書厲害,也沒人不知道他窮得要命。羅父是從來沒外出務工的農民,至今保留著上世紀八十年代的穿著習慣,鞋子是極少穿的,因為他的收入來源就是牽著牛到田裡幫人犁田。羅母是個啞巴,人非常善良,但一直都很自卑,幾十年來從不與外人打交道,眾人也當她是個路邊傻子一樣地看待。這個啞巴的老家更是窮得離譜,家中父母年邁全靠吃低保度日。

大哥的身高一米四,二哥的身高一米二,自從跑到山西大同挖煤以後,至今未歸,眾人估計兩人早已遇難。羅楠在這樣的家族中選擇的是逃避式生存,唯有在學校念書才不感到生活窒息。但就連如此卑微的願望,也未能滿足,在羅楠念到初二時羅父就勸他停止學業,讓妹妹念書,他則外出到工地學做磚。

若不是內心極度自卑導致的敏感,若不是同齡人統統深知他不堪入目的家境,若不是學校和教育部門把自己的「愛心」當成廣告般大肆宣傳,羅楠是一定不會屈從於父親安排的。這個當時只有十四歲的男孩,離開校門時狠心燒掉了所有教科書,第二天就踏上了去太原的火車。

一年以後,眾人看到的羅楠,已不是那個見人就低著頭,腔不開氣不出的男孩,而是標準的「洗剪吹」造型,染著黃色頭髮,韓版衣褲,總是叼著煙、斜著眼,滿口說著「社會上的人」語氣的話。他不想再提過去,誰提就跟誰急。但這一年他其實並未學到技術,只是隔三差五地在工地上幫人打雜。到目前為止,他也沒有一門像樣的手藝掌握在手中,工地的苦他受不了,工廠的工資又太低,許多時候他只能跑到網吧尋求慰藉,與不相識的人說著曖昧的瞎話,或者向相識的人開口借錢。

曾經的校園驕子,如今既不願回農村,也無法在城市立足,只是過著漂泊浪蕩的生活,時光一晃,羅楠今年已經十九歲。他的舊日同學紛紛上大學,或外出務工謀生,而他這個已經進入社會五年的人,卻東晃西蕩,一事無成。他回想自己曾經的榮耀,站在幾千人面前接受助學金、獲獎證書,或者發表國旗下講話,作文被校刊發表,參加數學競賽拿到一等獎⋯⋯

可是他再也回不去那樣的時光,貧窮依然像惡魔一樣困擾著他,而他卻連自己也搞不清楚到底是怎麼啦,偏偏就是邁不動雙腳去踏實做事。他甚麼都想過,想過學點作弊牌術,然後一回賭博就贏個好幾萬,想過幫人運白粉,幹一票大的然後就此收手,想過幫六合彩上家當下線收錢自己提成百分之十⋯⋯但他也就是這麼想想而已,苦力不願下,技術不願學,壞事不敢幹,好事無力做,一切都只是停滯不前。

羅楠的父親多少年來都是這樣牽著老牛在田裡一步步走著,這種兩千年前就在用的技術,如今也在用著,他也從少年以此謀生到了今天。習慣,是一件多麼可怕的事情,一旦身處某種狀態便不願求變,縱然想得再多,也只能永遠固定在那裡反復循環、原地轉圈。羅楠的現狀就延續了羅父這一風格,只是他連他父親也不如,到目前為止沒有一樣事情是他談得上足以謀生的,他就這樣三天打漁兩天曬網地渾渾度日。

羅父惱火的是,他完全喪失了對兒子批評教育的能力,因為羅楠本身就有點書生氣,各種大道理講得羅父毫無還手之力。但事情的現狀明擺著,羅楠沒有寄錢回家,全家單靠越來越無犁田生意的羅父,已是日子難以為繼。別無他法,最近羅父只好將女兒放在貧窮的岳父岳母家,他和啞巴妻子平生第一次外出打工,到工地給人打雜。如今羅家在農村的老屋,空無一人,各人都為生存而戰,何時團圓,尚未可知。

朱華偉:農村人總被榨取

誰也想不到游手好閑的朱華偉能成為包工頭,他每天開著車巡視在工地,無須砌磚挑灰,已是屬於「站著把錢掙了」的人。這個從農村出來的只有二十歲的小夥,硬是憑著三寸不爛之舌,搞到如今這份監工的工作,頗為得意。他不過也就是初中畢業,生在一個爛醉父親的家庭,住屋是村中最差、瀕臨倒塌的裂縫土牆草房。

華偉在念書時根本談不上品與學,純屬混日子的差生中的差生。他每日所想的,無非都是成人世界的吃喝玩樂,小小年紀就惦記著洗浴中心、按摩保健之類的窯子。待到初中畢業,他也與不讀書的同齡人一樣,跟隨父親到工地做事,成了農民工二代。朱父過去爛醉爛賭出了名,但自從四處借錢在農村建了樓房,為了還債,他竟像機器加了油,捨死忘生地掙錢,讓老婆在家天天打麻將度日。華偉雖不成氣候,但畢竟剛出社會,不必太苛刻。

一次為某包工頭過生日的聚會之中,華偉意外地與開發商項目經理坐在一桌。華偉機靈,頻頻敬酒,盡說著討好的話,與該經理結下交情,在後來的日子裡又頻頻送煙送酒,只為謀得一個非體力的差事。時間長了,量變導致質變,經理終於開口說正少個能喝酒的,工地也少個能幫他監工的。華偉表下決心,喝酒是他強項,逢人說人話、逢鬼說鬼話是天性。為求方便,他痛下決心三個月就拿了C照。

從此,他的主要工作只有兩個,幫經理到工地巡視工人作業情況,幫公司在飯局中撐足面子。華偉年輕氣盛,喝酒耿直,說得最多的話就是「我乾了,你隨意」,頗得公司領導器重,許多實難撐得下去的酒局,只要有華偉在場,一定毫不費事。為了將局面延續長久,華偉甚至專門拜師求教飯局的學問和喝酒的技巧,兩年下來,不但人長得肥頭大耳,連口才也精進不少。

在華偉的世界裡,許多事情不需要太長時間的儲備,只須一個有備而來的飯局就有勝算。他過早地看到了人性的多面和世事的規則,當他來到工地時,民工們仰望著他不敢與之套近乎,首先接近他的一定是包工頭。他一出現,就意味著老闆的眼睛出現在工地,事情好壞由他講,他的重要性不言而喻。他從中看到的是「階級」,自己確實是為人辦事的奴才。

他終究脫離了奴隸的卑微。憑著他的關係,開始嘗試讓父親當包工頭,以平時積累良好的人脈,承接從各種關係那裡搞到的小工程小項目。僅僅只用了一年,華偉一家就發生了滄桑巨變,過去只能按勞分配、幹點得點,如今卻能抽取各種好處,算下來至少是做民工所得的兩倍。華偉最近學會了一個詞,叫「原始積累」,他認為自己眼前在做的就是這件事情。

華偉熟悉了城市裡各種聲色犬馬、吃喝玩樂的場所。尤其是當你有各種生理需求時,他一定能找到就近的場所讓你滿意。他親眼目睹的社會階層的生活,比一般民工來得更為複雜,也更為清晰,「這世道無非就是大魚吃小魚,小魚吃蝦米,蝦米吃泥巴,泥巴就自己管自己,自求多福」,華偉總結說。沒有人問過華偉的錢來自何方,他覺得自己也無須解釋。

他說:「世上只有兩種錢,一種是靠自己的本事掙的,一種是靠別人的本事掙的,我兩種錢都在掙,當然不會像農村人那麼窮。」他所謂的農村人,指的是「只管埋頭拉車,不管抬頭看路」的農民和農民工,他們太本分,也就沒有榨取的空間,只有被榨取的可能。華偉說:「農村人一直活在社會底層,就是因為被榨取。這世道,不管你承不承認,要榨取別人才會掙更多錢。」

(作者為作家兼簽約公益歌手,傾向搖滾樂,一九八三年生於中國重慶,業已奮筆十年)